Projetos Mais Acessados

- Comunicação e cultura na Johannes Keller Schule em São Caetano do Sul

- A Segunda Guerra Mundial no ABC e a trajetória de seus combatentes

- Ativismo feminista e questão racial

- Comunicação, Identidade e Memória na Comunidade Germânica no ABC

- Associações alemãs em São Paulo

- Culturas e linguagem: metáforas em identidades, ritos e cerimônias nas

- Punks do ABC: bandas, gangues e idéias de um movimento cultural...1980

- Risos e lágrimas:o teatro amador em Santo André na década de 1960

- O Grupo Teatro da Cidade: experiência profissional nos palcos do ABC..

- A alma feminina nos palcos do ABC: o papel das atrizes (1965 a 1985)

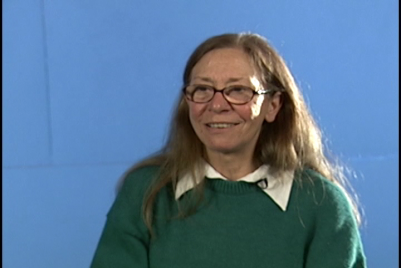

| Beatrice Fioca (conhecida como Bri Fioca) foi atriz no Grupo Teatro da Cidade (GTC) de Santo André. |

|

Depoimento de BRI FIOCCA, 61 anos.

IMES – Universidade Municipal de São Caetano do Sul, 07 de julho de 2005.

Entrevistadores: Herom Vargas e Tiago Magnani

Pergunta:

Por favor, comece pela data e local de seu nascimento.

Resposta:

Nasci na Itália. Sou italiana, naturalizada brasileira. Sou de uma cidade chamada Pozzitano, uma cidade muito bonita do sul da Itália, perto de Nápoles; meus pais vieram para cá quando eu tinha um ano e meio ou dois. Eu nasci em 1944, em 19 de fevereiro. Em 1946 viemos para o Brasil. Eu já voltei para a Itália, mas só a passeio. Minha vida é aqui.

Pergunta:

Seu pai fazia o que na Itália?

Resposta:

Meu pai e minha mãe eram nobres decadentes que não faziam nada e depois da guerra perderam tudo. Eles vieram para cá fazer alguma coisa de verdade. Foram convidados a vir e trazer algumas obras de arte para vender, para começar uma vida aqui. Acontece que eles acabaram entrando em contato com os artistas brasileiros, artistas plásticos brasileiros de uma época muito rica, dos anos 1948, 50 e eles acabaram inventando a primeira galeria de arte moderna de São Paulo, meu pai e minha mãe. Eles não eram preparados, em termos culturais, para enfrentar a arte moderna, mas pela sensibilidade e cultura que eles tinham, entenderam que eles tinham uma coisa importante na frente. Eles eram amigos de todos os artistas importantes da época. Eu mesma freqüentava, quando era pequena, ia ao sítio da Tarsila do Amaral, eram coisas assim, em Capivari, conhecer onde se colocava o café para secar. Eu lembro até hoje. Era pequena. Eles eram amigos do Volpi, fizeram as primeiras exposições individuais de artistas que hoje são renomados, Djanira.

Pergunta:

Qual era o nome da galeria?

Resposta:

Era Galeria Domus. Meu pai se chamava Pascoali, mas o apelido era Nino Fiocca, minha mãe era Ana Maria Fiocca e meus pais tiveram essa galeria, acho que o tempo que deu para não perder tudo, porque como ficaram muito amigos dos artistas, eles praticamente sustentavam esses artistas. Pagavam o catálogo, pagavam a gráfica, davam o coquetel, ofereciam a casa para morar, porque geralmente os artistas eram pobres e não tinham onde morar. Aldemir Martins morou na minha casa por anos. Isso são memórias de quando era criança.

Pergunta:

E como funcionava a galeria?

Resposta:

Venda de quadros. Os quadros modernos pouco vendiam, mas tinha obras de arte antigas, eles faziam um intercâmbio com o pessoal, uma espécie de antiquário. Mamãe era muito amiga daquele escultor famoso, Brecheret. Tinha obras que tinham quem comprasse, porque já tinham um certo comércio. Mas depois eles abandonaram essa idéia, meu pai entrou em outro ramo, mamãe também. Mamãe mudou para moda feminina, meu pai entrou na moda masculina e depois ele criou uma fábrica de tecidos manuais com mamãe e a fabriqueta de teares e tecidos manuais era no ABC, em Rudge Ramos. Era muito bonitinha.

Pergunta:

Não existe mais?

Resposta:

Não. Papai e mamãe já morreram há mais de 10 anos e nos últimos anos ele já não tinha nada.

Pergunta:

Você tem irmãos?

Resposta:

Dois irmãos. Um mora na Venezuela e outro é arquiteto aqui em São Paulo.

Pergunta:

Nasceram aqui no Brasil?

Resposta:

Não. Todos são italianos; só eu que sou naturalizada, eles continuam italianos.

Pergunta:

Nesse tempo vocês moravam em São Paulo em que lugar?

Resposta:

Quando chegaram, meus pais moravam num apartamento na Nove de Julho, num prédio antigo. Depois moramos no Sumaré durante quase toda a minha vida, no Alto do Sumaré.

Pergunta:

Você teve contato com a arte desde cedo?

Resposta:

Muito. Depois eu queria ser bailarina e fui bailarina até os 18 anos, quando decidi que queria também falar, essa coisa de ficar só dançando não era nada. Mas desde criança sabia que ia fazer teatro. Era uma coisa meio intuitiva. E aí eu fiz muitos cursos de teatro. Fiz teatro amador no Sesc. Naquela época tinha o Sesc Carmo, que era no centro da cidade. Minha mãe sempre me incentivou muito e meu pai sempre denegriu a imagem do artista de teatro.

Pergunta:

Por quê?

Resposta:

Porque ele não acreditava muito. Era uma coisa de paixão. Eu fiz cursos de teatro com Eugênio Kusnet, de interpretação, que depois dirigiu aqui também, foi professor aqui na área de São Caetano e Santo André. Depois eu fiz cursos vários, o tempo inteiro. A gente não pára de fazer cursos e até hoje eu faço. Até que um dia mamãe disse que se eu queria fazer teatro, tinha de entrar para uma escola. A única boa era a Escola de Arte Dramática.

Pergunta:

Você estudou dança?

Resposta:

Muito. Balé e dança moderna, jazz, tudo.

Pergunta:

Como era?

Resposta:

Balé era com aquelas professoras antigas. Tinha uma famosa, dona Maria, não lembro o nome. Depois estudei com Maria Duchenes, muito famosa, que fez um trabalho de dança muito mais expressionista, uma alemã que veio para cá depois da guerra. Era aluna do Laban. Fiz um monte de cursos. Depois fui para a Escola de Arte Dramática e conheci o pessoal de Santo André.

Pergunta:

Vamos voltar um pouco. Como foi a sua passagem pela escola?

Resposta:

Escola comum? Muito conturbada. Eu antes estudei em colégio de freiras, que traumatizou.

Pergunta:

Era muito rígido?

Resposta:

Era uma coisa absurda. Era o período em que ainda existia uma disciplina retrógrada medieval e já com ares de que aquilo não era possível. Então, existia dentro da gente uma necessidade de rebeldia muito grande, até que um dia eu disse que não voltava para a escola e armei um escândalo que minha mãe entendeu que alguma coisa estava errada ali. Ela percebeu. As mulheres se realizavam, essas freiras que não estavam resolvidas na vida, estavam se realizando em cima das menininhas, coitadas! Eu saí dessa escola e fui para o Dante Alighieri, que era uma escola tradicional onde meus irmãos estavam estudando, que era mista, não era aquela coisa rígida. Só que nesse meio tempo minha mãe resolveu morar na Itália e me levou, porque era a última, pequena, com 11 para 12 anos. Fiquei um ano na Itália, morando com minha mãe e meus parentes, depois viajamos a Itália inteira. Depois voltei e não conseguia engrenar a escola e minha mãe me colocou numa escola dentro de casa, com professores particulares. Era uma coisa muito esquisita, muito esnobe, uma nobreza antiga, até ela perceber que não funcionava. Aí eu terminei o ginásio e não estudei mais cursos normais. Fiz um supletivo do clássico.

Pergunta:

E existiam línguas estrangeiras?

Resposta:

Sim. Italiano, inglês, espanhol, francês. Era óbvio que tinha de estudar todas as línguas. Era esse tipo de educação antiga. Aí ela era muito amiga de Alfredo Mesquita, que era um mestre, só que eu considerava a escola acadêmica, porque eu já era um expoente revolucionário, mas no fim ela me convenceu que eu tinha de fazer uma escola e eu fiz a EAD.

Pergunta:

Mas ainda você achava que a EAD era fora?

Resposta:

Durante todo o período eu achava que a EAD não tinha nada a ver, porque eu considerava meio acadêmica. Eu queria fazer um teatro diferente, mais expoente. A gente já tinha visto muito teatro, Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho, eu tinha esse contato, Boal.

Pergunta:

Você estudou na EAD em que período?

Resposta:

De 1966 a 1968 e em 1969, já profissionalizada, entrei para um grupo de teatro que se chama Grupo União, que era da Valderez de Barros, do Plínio Marcos, do Paulo Vilaça. Era um grupo de pessoas, Clóvis Bueno, muito forte, muito interessante, de pessoas que tinham montado duas peças deslumbrantes, Dois Perdidos Numa Noite Suja e Navalha na Carne. Com o dinheiro que eles ganharam, eles resolveram montar uma peça onde eu estreei como atriz profissional, que era o único drama do Martins Pena. Era uma peça que estava muito à frente do seu momento, porque ela fazia uma crítica, levando a sério o espetáculo, da novela Direito de Nascer. E aí não pegou. Era muito cedo para uma crítica à novela. Era um pessoal maravilhoso.

Pergunta:

E quando você teve contato com o pessoal de Santo André?

Resposta:

Na EAD, eu estava no primeiro ano e o pessoal de Santo André estava no segundo. E eles eram muito fortes, muito especiais. Você tinha o Guedes, o Petrin, Analy, a Sônia já estava no terceiro ano. Só que era um grupo. Eles eram um grupo, tinham essa tradição, porque eles vieram como um grupo já formado aqui, que estava batalhando o teatro amador.

Pergunta:

O Sérgio Rosset você conheceu lá?

Resposta:

Ele foi depois de mim. Ele entrou depois. Ele é do grupo de 1968.

Pergunta:

Por que esse grupo era especial?

Resposta:

Por causa dessa tradição de grupo. E existia uma ideologia por trás disso, que era contra o teatro de empresário.

Pergunta:

Esse tipo de ideologia foi criado aqui? Eles, quando eram de Santo André?

Resposta:

Provavelmente por estarem em cidades com tradição operária, as indústrias estavam nesta região e o pessoal começou a ter consciência sóciopolítico-econômica muito mais forte e clara.

Pergunta:

Não era contraditório o fato de eles irem fazer teatro na EAD?

Resposta:

Não. Acho que tinha o significado do aprendizado do instrumento, da artesania que a EAD tinha. Era uma conquista. Você sabia que você estava na EAD e depois ia fazer teatro. Então, não era nem pelo fato de ser profissional, porque o tal do DRT nem existia na época. Até eu ainda tenho o papel de Diversões Públicas. Eu era uma pessoa que podia divertir o público.

Pergunta:

Era a única escola de teatro nesse período?

Resposta:

Acho que sim. Tinha alguma outra coisa, devia ter, mas não lembro. Tinha outros estados.

Pergunta:

Carteirinha por quê?

Resposta:

Porque era a Censura Federal que dava a oportunidade de você divertir o público, entretê-lo. Tenho até hoje o papel, porque não existia um registro em carteira que você era um profissional da área, uma conquista.

Pergunta:

Havia socialmente algum tipo de preconceito?

Resposta:

Ainda tem. Por incrível que pareça, ainda tem.

Pergunta:

Nesse tempo você já era casada?

Resposta:

Não. Eu casei em 1968 com um rapaz do terceiro ano da EAD. A gente se conheceu lá e a gente separou, ficamos juntos, separamos e casamos em 1968 e, pouco tempo depois, a gente se separou.

Pergunta:

Como você conheceu a Heleni Guariba, a primeira diretora da região?

Resposta:

Quando a gente assistiu ao espetáculo dela aqui em Santo André, eu lembro que eu e meu ex-marido ficamos absolutamente abismados, ficamos chapados. Nossa! Esse é o teatro que a gente quer fazer, que maravilha. É social, é político, artístico, artesania pura de interpretação. Óbvio que ela não trabalhou sozinha, mas tinha um aspecto ideológico muito grande por trás. Era um período em que não se trabalhava isso. Uma das melhores coisas que fiz na EAD foi um curso livre com Anatopos Szejnfeld. Não sei se vocês sabem quem é, mas foi um dos maiores pensadores de teatro do Brasil e quem sabe do mundo. Eu fiz esse curso com ele e eram presentes que a gente ganhava por estarmos dentro de um ambiente que pensava teatro, que vivia teatro. A gente comia, dormia e fazia teatro. Então, a gente assistiu a esse espetáculo e ela foi convidada, porque o Dr. Alfredo Mesquita, que era uma figura muito interessante, por mais que ele tivesse um ranço reacionário, ele entendia onde havia coisas interessantes na arte. Ele dava a maior liberdade, dentro da escola, para que isso acontecesse. Então, ele chamou uma pessoa que, ideologicamente, não seria partícipe das idéias dele para fazer um trabalho. E ela escolheu um texto, foi convidada para dirigir na escola, com o segundo ano, no qual eu estava cursando, em 1967, e ela escolheu um texto do Nelson Rodrigues, deslumbrante, chamado Dorotéia, que eu não conhecia. Ela tentou fazer um trabalho e começamos um ensaio deslumbrante de análise de texto, que nunca tinha feito antes. Análise de texto, de verdade, a primeira vez que vi foi com ela. E tudo correu maravilhosamente, eu tinha um personagem deslumbrante para fazer, só que entrei em atrito com ela não terminei a montagem. Não estreei o espetáculo com ela. Mas foi uma bobagem. O importante foi o trabalho, não a estréia, inclusive porque acho que houve só um espetáculo. Eu me lembro que teve um exame de fim de ano com esse espetáculo e eu fiz outro.

Pergunta:

Como você recebeu a notícia do desaparecimento dela?

Resposta:

São coisas meio complicadas. Todos nós nos sentíamos profundamente envolvidos na causa da luta contra essa ditadura instalada no país desde 1964. Minha mãe, por mais que não tivesse nenhum tipo de ideologia de esquerda, entendia que o que estava acontecendo era muito grave, porque eles tinham saído de uma ditadura do Mussolini. Então não tem como. Quando aconteceu, em 1964, ela pensou: Esse país vai dançar durante vinte anos. Por intuição e conhecimento de causa.

Pergunta:

Seu pai também era assim?

Resposta:

Não. Meu pai era reacionário, não tinha nada a ver e não morava mais com a gente, já tinha casado com outra pessoa. Meu pai era um bom vivant do século passado, nada a ver com essa consciência sóciopolítico-econômica que nós estávamos adquirindo por causa dos artistas, porque o artista é, a grande maioria era absolutamente consciente desse fato. Minha mãe, nessa altura, já tinha uma segunda galeria, que não comentei antes, que se chamava Galeria de Artes São Luiz, onde ela ficou amiga desses expoentes de esquerda deste país. Mário Schenberg morava na minha casa, se escondeu na minha casa, porque como a minha mãe não tinha nenhum tipo de envolvimento com organizações políticas, mas era uma simpatizante, as pessoas iam para casa. A mulher dele e a filha moraram na minha casa durante seis meses, porque toda vez, por alguma razão, eles invadiam a casa do Mário, roubavam os quadros, os livros, queimavam livros. Essas coisas absurdas que aconteceram nesse período.

Pergunta:

Nunca bateram na sua casa?

Resposta:

Não. Não, porque não havia envolvimento. E até 1968 era mais light. Nesse período, até 1968, a gente ia visitar as pessoas no DOPS. A gente ia levar cigarro, frutas. Eu fui. A gente se envolveu no sentido humano, de um simpatizante. Mas eu não era de nenhuma organização. Então, a gente sabia, nesse período, que estávamos sendo seguidos, porque o teatro estava tendo uma atitude muito de frente, de combate junto com os estudantes e com os operários, com muitos atritos, porque segmentos tão diferentes, interesses imediatos muito diferentes e ao mesmo tempo muito convergentes por causa da causa política e social. E aí, nesse período, ainda havia uma forma de rebater. Mas depois de 1968 acabou. Quem foi fazer política foi fazer, mas não era a nossa. É verdade que uma vez o meu ilustre companheiro foi entrar em cena na Feira Paulista de Opinião, onde ele fazia essa peça, e ele chega armado. O que é isso? Joga fora. Vai fazer teatro ou vai fazer guerra? Se vai fazer guerra, larga o teatro. E por intuição, não era nada uma coisa pensada. Nós não tínhamos essa consciência. A gente agia muito por intuição. Quando eu soube que algumas pessoas estavam muito envolvidas, a gente se retirou totalmente. Não deixamos de fazer o nosso teatro de protesto, o que dava para fazer. Viemos para cá, aquela história da Heróica Pancada, que já deve ter sido falada aqui. Eu estava nesse grupo de pesquisa para fazer um texto que fosse, ipsis litteris, o que já tinha sido escrito em livro. Discursos inteiros do Getúlio Vargas, por exemplo, todos cortados pela censura.

Pergunta:

Explica esse caso.

Pergunta:

Ainda não falaram? Eu estava trabalhando em Santo André quando o núcleo GTC convidou para trabalhar com eles. Eu vim ensaiar O Evangelho Segundo Zebedeu. Fizemos esse espetáculo, que foi bastante interessante no período.

Pergunta:

Em que ano foi?

Resposta:

Fim de 1972, 73.

Pergunta:

Foi seu primeiro contato com o GTC?

Resposta:

É, mas não o primeiro contato com o pessoal de Santo André, porque conhecia todo mundo.

Pergunta:

Mas foi o primeiro trabalho?

Resposta:

Acho que foi o primeiro trabalho.

Pergunta:

Esse Evangelho teve uma outra montagem em festivais?

Resposta:

Mas eu não fiz. Nesse período em tinha filho pequeno e estava com problemas pessoais e não me permitiriam, sozinha, largar tudo e viajar.

Pergunta:

Só o GTC fazia esse espetáculo?

Resposta:

Só. Então, a gente fez esse espetáculo e quando eles voltaram, fizemos várias reuniões de núcleo, de interpretação, porque eles tiveram contato com outros grupos e a gente começou a fazer um trabalho lindo de pesquisa. Sobre o que vamos falar? Foi convidado Carlos Queiroz Teles para escrever o texto, Silnei Siqueira para ser o nosso diretor, porque já tinha dado certo no Zebedeu, e alguns liberados pelo Zé Armando, Dilma e criamos esse núcleo para criar um texto.

Pergunta:

O Petrin não trabalhou?

Resposta:

Não. Fomos e caminhamos, apresentaram o texto quando o Queiroz apresentou o primeiro copião, vamos chamar assim, aí manda para censura, porque é obrigatório, e o texto vem inteiro censurado. Tinha uns “Oi, como vai”, “Bom dia”, “Não diga isso”, no meio de um texto real que era sobre a Revolução de 32, que eram vários fatos retirados da documentação, quanto de algumas de ficção, de situações da guerra, da luta, da revolução. Chamava-se Heróica Pancada, porque é uma frase que sai do hino dos estudantes: Quando se ouve bater no peito a heróica pancada, deixa-se a folha dobrara, enquanto se vai morrer. Olha que loucura. Esse texto não deu certo, aí o grupo começou a murchar, deu uma coisa e aí o Petrin veio com a idéia da peça da Gabi, que se chamava Nem Tudo Está Azul no País Azul e aí foi montada a peça. Só que nessa altura a Gabriela estava em Paris, foragida, out, porque já estava começando a ter uma perseguição mais de perto e ela foi embora.

Pergunta:

Deve ter sido uma grande pancada?

Resposta:

É, mas teatro renasce sempre das cinzas. De toda experiência alguma coisa se tira. Tanto é verdade que o grupo ficou tão forte junto, que não conseguiu se largar. Precisava fazer alguma coisa junta.

Pergunta:

Aí veio Nem Tudo Está Azul?

Resposta:

Isso. Lembrei de um fato pitoresco. Heleni desapareceu. Era muito amiga de muitas pessoas amigas, que já vieram aqui dar depoimentos. Ela seguiu o destino dela e eu fiquei com um resquício de culpa, porque ela morreu e não reatei a amizade com ela. Teve um período, acho que do Fernando Morais, que a Secretaria de Cultura tinha uma verba e resolveram montar um texto em cima, não lembro muito bem como foi, porque em teatro, tudo que já foi, já foi, já passou. É como a vida. Então, foi montado um texto, e com duas etapas, onde se mostrava o que o teatro fez. Não me lembro porque, mas nós montamos uma cena que era o ataque do CCC ao Robert Divar. Isso foi feito em 1980 e pouco. Pode ser que tenha em casa os papéis. Era um texto de pequenas cenas sobre o período. O primeiro ato foi do José Rubens Sacherrot, Shasha e o segundo ato foi do Zé Rubens Siqueira. O primeiro dirigido pelo Celso Frateschi e o segundo texto dirigido pelo Francisco Medeiros. E nesse texto, não me lembro porque, mas eles recuperam períodos de 1968, algumas cômicas e outras trágicas. Uma delas era a Heleni Guariba e eu fui escolhida para fazer o papel dela. Eu senti como se fosse uma reaproximação, um perdão. O mais incrível foi que a Sílvia Borges tinha, na casa dela, um casaco da Heleni e um sapato, porque a Heleni estava escondida na casa dela, de lá saiu e nunca mais alguém soube dela. Tinha coisas da Heleni na casa da Sílvia e quando contei que ia fazer o papel da Heleni, ela falou que tinha um casaco e um sapato. Eu coloquei e fiz a cena da morte dela. Fiz isso em vídeo, porque foi uma coisa feita em parceria entre a Secretaria de Estado e a Cooperativa Paulista que estava iniciando a existir. Foi muito esquisito, porque a cena era trágica, era terrível. Ela saía correndo, levava um tiro nas costas e ficava grudada numa cortina de veludo do fundo e ia escorregando e me arrastavam.

Pergunta:

Voltando ao GTC, de que outras montagens você participou?

Resposta:

No GTC foi só País Azul, A Heróica Pancada, que não estreou, mas o trabalho foi feito e o Zebedeu, em 1973.

Pergunta:

Depois eles montaram o quê?

Resposta:

Montaram coisas deles, do grupo. Eu estava com outros projetos, fui convidada para trabalhar em outros grupos. Nós somos nômades. Lembro que saí em 1975. Em 1974 foi o País Azul, quando nós fizemos uma viagem deslumbrante para Minas. Fizemos sete Prefeituras em torno de Belo Horizonte, um projeto muito bonito, do Festival de Inverno de Belo Horizonte, que eram em Ouro Preto e São João Del Rei e outras Prefeituras. Só que quando voltamos para São Paulo teve a epidemia de meningite e era proibido qualquer ajuntamento, especialmente de crianças, em teatro nem pensar. As crianças não iam nem para a aula. Houve um verdadeiro extermínio com a história da meningite. Não lembro o que fui fazer em 1975, alguma peça fora, mas não lembro.

Pergunta:

E aqui em Santo André você se apresentou em quais teatros? No ABC em geral?

Resposta:

Estreamos o Zebedeu, no Municipal, aquele em Santa Terezinha, Conchita de Moraes, em São Bernardo, Teatro Cacilda Becker. Ensaiamos no Elis Regina, me lembro que ensaiamos bastante. Inclusive houve gravação da trilha do Nem Tudo Está Azul, no Elis Regina. Depois passou um grande período e em 1977 estava trabalhando com Célia Helena em São Paulo, em 1978 fiz teatro em 1979, o Natal me chamou para ensaiar Lola Moreno, em São Caetano, da Fundação das Artes. Em 1980 houve a estréia. Houve um longo período de ensaios, porque era um trabalho do Ulisses Cruz com os alunos dele da Fundação, porque ele era professor de teatro da Fundação na época da direção do Milton Andrade.

Pergunta:

Como era a Fundação? Quais os professores da Fundação?

Resposta:

Dos professores eu não lembro porque não era aluna, mas atriz de fora, convidada, profissional. Importante na Fundação era a escola de música. Era uma das melhores escolas de música de São Paulo, ou do Brasil. Deve ser, porque eu não acompanho mais, não estou muito perto. Sei que Fundação, naquela época, que era um experimental muito interessante, ele mudou e a escola da Fundação das Artes ficou uma escola de formação de atores. E tem um grande amigo meu, que até hoje, grande amigo que a gente fala, faz dez anos que a gente não se vê, mas é amigo para o resto da vida, que é o Xandão.

Pergunta:

Alexandre Dreslem?

Resposta:

Sim, que era da EAD, da minha época. Eu esqueci de falar que era a Analy, o Guedes, o Petrin e o Alexandre, porque o resto era de São Paulo. O Tomás era de São Paulo e depois tinha um outro rapaz, que se chamava Josias, que era de Santo André. Ele era militar e tinha uma história engraçada que era militar e fazia teatro. Mas ele não seguiu a carreira.

Pergunta:

Queria perguntar um pouco como vocês se sustentavam nessa época?

Resposta:

Eu acho que eles tinham acesso a alguma verba municipal que permitia a montagem, mas era parceria.

Pergunta:

Você recebia cachê?

Resposta:

Eu recebia um pequeno cachê. No teatro sempre é tudo muito pouco.

Pergunta:

Era uma porcentagem? (Inaudível)

Resposta:

Eu não sei. Eu não tinha acesso a esse tipo de percentagem. Provavelmente o Fagundes tivesse. Nunca perguntei. A gente tinha um salário de ensaio, de estréia. Era pouca coisa, mas tinha. Como se hoje ganhasse 800 reais para fazer espetáculos, alguns vendidos e outros de fim de semana.

Pergunta:

Como você definiria a estética do GTC? Quando você via o espetáculo do GTC ou participava, quais eram os ideais do GTC?

Resposta:

A gente tem de entender que sempre são diretores escolhidos de fora, convidados, então eles trazem sua marca, sua estética, sua ideologia. Meio que vem junto. Em 1970 era meio difícil fazer um teatro que tivesse uma ideologia mais profunda. Era sempre uma metáfora. Sempre se falava de alguma coisa através de outra, ou simbolicamente ou através de elementos que trouxessem imagens. Lembro que uma das coisas mais fortes que tinha no Zebedeu era o cenário e o figurino do José de Anchieta. Tinha uma estética muito contundente. Outro que trabalhava muito bem isso era o Flávio Império, que trabalhou com o GTC. O trabalho dele tinha um conteúdo profundo, sempre. Nada era decorativo, era para dizer que aquele canto estava vazio e vamos colocar alguma coisa. Sempre tinha uma leitura profunda e contundente que vinha para dizer coisas.

Pergunta:

Que metáforas você se lembra que eles usavam, que vocês usavam nesse período para se comunicar?

Resposta:

Por exemplo, o espetáculo da Gabi, Nem Tudo Está Azul no País Azul. Era história, um Romeu e Julieta para entendimento do grupo mais adolescente. Era um menino e uma menina que se apaixonam numa festa. Essa festa é proibida para um lado e outro, porque ela trabalhou com as cores. Existia o reino azul, ela trabalhou com as cores primárias, onde os vermelhos não podiam se encontrar com amarelo. Era o vermelho, num país chamado Aquarela. Era só três cores que lá existiam: o azul, o vermelho e amarelo, e misturar-se elas não podiam. Então, tinha ali um significado. O rei do reino azul era um ditador e já vai aí um subentendido. As cores não podiam se misturar porque eram as famílias, só que eles se encontram e acabam querendo fugir e ficar juntos. Existia no reino uma masmorra onde ficavam escondidos todos que eram a cores complementares, que era o roxo, o marrom, laranja, verde. Nessa masmorra, as cores complementares eram bonecos, pessoas manipuladas. Até que um dia o rei precisa de uma transfusão de sangue e não tinha ninguém que pudesse fazer a transfusão porque dele para com ele não dava certo, tinha de ser alguém que tivesse outra. E iam buscar na masmorra o verdinho, que salva a vida do rei e ele tem de abrir o reino para todo. Era por aí.

Pergunta:

Se não me engano, a Feira de Opinião veio para Santo André?

Resposta:

Agora vamos entrar em outro assunto. Na época que era casada com esse rapaz do terceiro ano da Escola de Arte Dramática, ele se formou e foi fazer teatro e entrou no teatro de arena, só que ele entrou no núcleo 2, como eles chamavam, com a Gabi, o Luiz Serra, Zanoni Ferrite, com quem casei, Luiz Carlos Arutim. Era um grupo grande, formado na EAD, que foi ingressar no núcleo 2. Montaram peças e depois acabaram sendo convidados para ingressar no núcleo 1 do arena. Então, o núcleo 1 tinha o Guarnieri e o Boal, que eram os idealizadores e os artistas criadores e os expoentes político-sócio-artísticos da época. Eles montaram a Feira Paulista de Opinião, convidaram cinco autores e esses autores montaram textos específicos para essa montagem. Um era do Guarnieri, outro era do Boal, outro do Lauro César Muniz, outro do Jorge Andrade e outro do Plínio Marcos. Não era ruim. Só que o intuito era fazer frente à ditadura, em 1968 antes do AI-5. Eles começaram a fazer esse espetáculo e ele foi inteiro censurado, óbvio. Por quê? Porque estava dentro do próprio texto um embate com o status, com o momento que estava se vivendo. Só que existia este movimento sócio-político dos estudantes e dos operários e dos artistas engajados no momento. A peça foi censurada e a Cacilda Becker era do Departamento de Cultura do Estado e ela, movimentada por todas essas cabeças políticas e artísticas, resolveu fazer uma desobediência civil. Entramos no Teatro Ruth Escobar, toda a classe dos estudantes, o José Dirceu da época, para fazer uma assembléia e em uníssono resolvemos fazer uma desobediência civil, isto é, faremos a peça de qualquer maneira. Só que não se sabia onde e aí o GTC abriu, fomos para Santo André fazer. E no Municipal, se abriu o teatro e se fez. Levamos toda a imprensa.

Pergunta:

Foi no Municipal?

Resposta:

Sim. Levamos toda a imprensa e lá eles cantavam todas as músicas do espetáculo, que tinham sido compostas por Gil, Caetano e toda aquela turma, que eram os grandes expoentes midiáticos daquele momento. E a repercussão foi muita, de jornal, os jornalistas deram apoio, colocaram matérias em todos os jornais e aí a peça acabou sendo liberada, cortando, se falavam três vezes merda, tinha de cortar dois e falar só uma vez. Coisas assim. Até trouxe os artigos.

Pergunta:

Dando outro salto. Depois de formada a Fundação das Artes em São Caetano, o que mais você se lembra do seu trabalho na Fundação?

Resposta:

Isso era outra época, completamente diferente. Era uma coisa para fazer teatro. Você era uma atriz, que tinha de trabalhar e ia fazer teatro onde houvesse. Eu estava num período em que tinha falado que não ia mais fazer teatro e só dar aulas. Estava dando aulas. Fiquei sete anos sem fazer teatro. Estava dando aulas de artes cênicas na Faculdade FIAM-FMU, e não queria fazer teatro. Aí o Natal, que era um diretor interessante que estimula tanto a gente artisticamente, a criatividade, me chamou para ler o texto. Eu adorei o povo e meu dei muito bem com o Ulisses, um pouco, depois não.

Pergunta:

Quem estava nessa peça?

Resposta:

Haidée Figueiredo, Ester Paula, um cantor Carlos Alberto, casado com uma cantora da época. Tinha todos os alunos da escola, da época, e de fora tinha eu, Antonio Natal, que agora se chama Antonio Foloni, que é o nome atual dele, Paulo Pompéia, Sérgio Rosset. Era um elenco enorme. Tinha o Ramon Vivas. Era a peça Lola Moreno, de Bráulio Pedroso e Geraldo Carneiro, que escreveu as letras das músicas, e o Nescheling compôs as músicas para a esposa.

Pergunta:

A gente pede para o entrevistado deixar uma mensagem sobre a sua vida, alguma coisa que você queira deixar gravado para o futuro. O que você quiser falar.

Resposta:

Na verdade o ABC como um todo, porque eu também trabalhei bastante em São Bernardo, dei aula em um monte de lugares, dei oficina de teatro, sempre volto para esse recanto, é um dos melhores públicos que nós tivemos na época que estive aqui fazendo teatro. É um público deslumbrante que não sei se ele ainda existe. Então, pelo amor de Deus, não percam esse público. As escolas todas levavam seus alunos, havia festival interescolas de teatro. Teatro é o grande instrumento de transformação individual e coletiva, porque ele mexe com o inconsciente, com a razão, com a emoção, com tudo. Isso é uma ideologia minha e acredito nisso profundamente. É um aprendizado para sempre, só termina quando morre. Não tem essa de estou pronto, vou para a Globo. Não existe. Você vai para a Globo e fica 30 anos fazendo o mesmo gesto e não tem graça nenhuma. Teatro é uma ideologia, a grande transformação possível para o ser humano, a realização individual e coletiva. Era isso que tinha a falar. Obrigada e parabéns.